この記事では、飲食業を辞めたいけど、人手不足でためらっている人に向けて、どうすればいいのかお伝えします。

結論から言うと、これからも人手不足が解消されることはほぼないので、今の状況にストレスに感じているのであれば辞めた方がいいです。

本文では、辞めても問題ない理由と辞めると決めた場合の対応方法についてお伝えしますので、よかったら最後までチェックしてみてください。

この記事を書いた人

あんじ

あんじ

航空会社の客室乗務員として約15年勤務。CA時代には教官業務にも従事。退職後は、飲食店の集客コンサルタントをしながら、自らも飲食店で朝から深夜まで働くという激務の接客業に3年間携わってきました。

接客業をしてきたらこそ分かる、リアルな接客業に関するお役立ち情報をお伝えしていきます。

■資格:e-温泉マイスター/ソムリエ/国際利き酒師/TOEIC 930/秘書検定準1級

飲食店の人手不足できつい!辞めたいと思った時がやめどき

冒頭でもお伝えしましたが、人手不足できついと感じているなら、今の環境を変えるべきです。

私自身も経験したきたのですが、このまま今の職場にいることで

- 職場環境が改善されることは極めて低い

- 他のスタッフが先に辞める可能性があるので、ますます辞めずらくなる

ということが起こってきます。

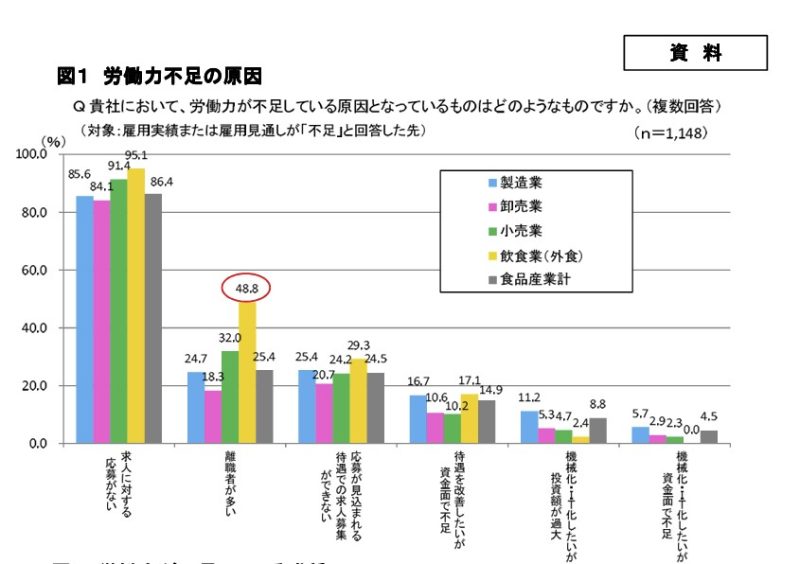

日本政策金融公庫が労働力不足についての調査にしたところ、飲食業は求人しても応募してくる人が少なく、しかも離職率も他の業界と比べてもトップということが分かりました。

飲食業が人手不足になってしまう理由は、以下の5つ。

- 人手不足

- 長時間労働

- 勤務時間に対して給料が安い

- 休みが少ない(土日祝日が休めない)

- 接客のストレス

飲食業は、他の業種に比べても勤務時間は長く、拘束時間とお給料の割合が合わないというケースがとても多いです。

飲食業自体のイメージが「人手不足」「給料安い」など飲食業界に入る前から分かっているから余計に人が集まらないという悪循環となっています。

人手不足で辞めても、法律的に問題はありません

法律では、「人手不足の会社を辞めても一切問題ない」ということが書かれています。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用:Wiki books

雇用期間を定めない労働者というのは、正社員やアルバイト等のことです。

労働者は「退職を申請して2週間経過すれば退職できる」書いているので、最低でも2週間前に退職したいと言えば、会社を辞めることができます。

会社も退職を引き留めることはできません

また、他の労働基準法基では、会社側は「退職を止める権利は一切存在しない」ということが書かれています。

労働基準法 第5条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

出典:Wikibooks

仕事を辞めたいのに、会社が退職を認めないという方が問題で、もし退職を認めない場合「在職強要」と言って法律違反になってしまいます。

会社は1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処されることもあるんです。

もしあなたが退職を伝えた時に

- 辞めさせてくれない

- 退職の引き延ばしをされる

といった「在職強要」があった場合は、 会社の管轄の「労働基準監督署(労基)」へ相談することもできます。

ご自身の体、家族のことを第一に考えましょう

法律的にはあなたが人手不足の中辞めることが無責任ということは一切書かれていませんし、会社もあなたを強制的に引き留める権利はありません。

飲食業は『入る人がいなくて、辞める人が多い』と負のループになっているので、そんな人手不足の状況で働いている人の負担というのは、想像以上です。

また家族がいる方は、家族の負担というのも一度考えてみるいい機会です。

体力的にもストレス的にも耐えられないなら、ご自身の体のこと、家族のことを考えることを優先しましょう。

退職拒否をされた場合のケース別対処方法

法律的に人手不足で辞めるのは問題がないとお伝えしました。

しかし人手不足なので、実際に退職の意思を伝えても、何とかしてうまく退職を止めようとしてくることもあります。

ここでは、退職を先延ばしされそうになった時に、どのように対応したらいいかケースごとにお伝えしますので、確認してみてください。

ケース⓵:後任が見つかるまで退職を認めないと言われたら?

退職させてくださいと言っても、「後任が見つかって引継ぎが終わるまで退職は許さない」と言われるケースがあります。

後任が見つかるかどうかは会社の問題であり、あなたの責任ではありません。

その場合は、退職の意思表示を、形に残すようにしてください。

直属の上司や人事にメールを送る

退職届を内容証明郵便で会社に送る

もし会社から「退職することなんて聞いていない」と主張された場合でも、退職の意思表示として形に残っているので、そのようなトラブルを避けることができます。

ケース②:損害賠償を請求すると言われたら?

退職を理由に『損害賠償を請求する』と言われた場合、雇用契約書等で違約金の請求に関する規定がない場合は、会社があなたに損害賠償の請求することは認められません。

労働基準法第16条では以下のように定められています。

労働基準法16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用:e-GOV

労働基準法では、労働者の退職の自由が保証されています。

退職する権利が法律で認められているのに、退職するからとという理由で、違約金や損害賠償を請求することは法律違反となります。

損害賠償を求められることはないので、仮にそのようなことを言われても、あまり気にすることはありません。

ケース③:退職届を受け取ってもらえない場合は?

退職したいと伝えても「また後日ゆっくり話そう」などと言って、退職届の受け取りをしてくれない場合があります。

これは、辞めるのを引き延ばす、時間をかけてあなたに考え直させるなど目的があります。

法律では「退職の意思を伝えた後、2週間を経過すれば退職出来る」となっています。

例え会社に退職届を受け取ってもらえなくても、口頭で退職の意思を伝えていれば退職することは可能となっています。

しかし、「言った言わない」などとトラブルになる場合もありますので、内容証明郵便で退職届を会社に送る、メールで退職の意思を伝えておくようにしましょう。

ケース④:希望する退職日に退職させてくれない場合は?

人手不足の場合、希望する退職日を言っても、受け入れてくれず、希望する日よりもほど遠い日を指定してくるケースもあります。

その場合でも、会社の希望日に退職する必要も義務もありません。

法律でも「退職の意思を伝えれば2週間で辞められる」と書いています。

会社が指定した日まで続けることは難しいと伝え、早めに退職出来るよう交渉をしていきましょう。

ケース⑤:待遇を改善するからと引き留められた場合は?

あなたが退職の理由を聞かれた時に

- 給料が安い

- 勤務時間が時間が長い

など上司に不満を伝えた場合、「考えるので続けてほしい」と言われる場合があります。

もし「考える」と言われた場合は、具体的な改善策を出してくるのか、本当に改善するのか見極めることが大事です。

しかし考えると言っても、実際はその場しのぎで、いつまでたっても改善されないケースもあります。

ご自身が待遇が改善されさえすれば働いてもいいと思っている場合は、交渉することも可能です。

しかし、待遇以外にも不満があるのであれば、退職の理由は「他にやりたいことが見つかった」など無難な理由にして、退職手続きを進めた方がいいでしょう。

ケース⑥:給与を支払わないと脅された場合は?

「今、辞められると会社が迷惑するから、残りの給与は支払わない」と言って、辞めることを断念させるケースがあります。

あなたが働いた分の賃金を支払うのは会社の義務です。

その言葉は無視して、退職後にしっかりと未払い分の賃金を会社に請求しましょう。

- シフト表(勤怠のデータ)

- 業務日報のコピー

- 給与明細書

- 雇用契約書などの資料

などを手元に集め、退職後に請求する準備をしておきましょう。

退職拒否をされたからといってバックレだけはやめましょう

退職拒否や引きとめにあうと、ストレスも溜まり辛い気持ちになります。

しかし、バックレていなくなることだけは避けましょう。

というのも、退職時に損害賠償はないとお伝えしましたが、これは法に則って退職手続きをした時の場合。

バックレて辞めた場合は例外です。

あなたが急に退職して仕事を放棄したことによって店の営業や売上に大きな影響が出てしまった場合、損害賠償に発展してしまう可能性があります。

またバックレることで、会社はあなたの身に何かが起こったと思います。

- 見つかるまで自宅に上司が来る

- LINEや電話がひっきりなしに鳴る

- 警察に捜索願を出す

- あなたの家族に連絡

色んな手段を使って、見つかるまであなたを探します。

あなたを守るため、また周囲にも迷惑をかけないためにも、法律に則って退職手続きを進めるようにしましょう。

飲食業でも優良企業はあります

今働いている会社が飲食店全部に当てはまるかというとそうではなく、飲食業界でも優良企業はあって人手をしっかり確保している会社もあります。

また、飲食業でも大手企業だったり、また大企業の中に「飲食部門」というケースもあり、そういったところは、人員確保だけでなく手当や福利厚生などもしっかりしているケースが多いです。

もし、飲食業の仕事は好きという場合は、一度飲食業のキャリア型に強い転職エージェントに相談してみるのもおすすめです。

おすすめ①:リクルートエージェント

転職者の約8割が利用する国内最大級の転職サイトで、職種・業界を問わない豊富な求人を保有います。

求人に関しては、圧倒的に大手企業の求人が多く、店長候補・エリアマネージャーなどの管理職や商品開発などの企画職をはじめ、販促やマーケティングなどの本部業務も取り扱っています。

おすすめ②:doda(デューダ)

dodaは、人材業界No.2のパーソルキャリアが運営する転職エージェントです。接客の求人も、リクルートエージェントには劣るものの、飲食特化型サービスに負けない求人数を持っています。

dodaは拠点数も多いので、小さいことでもすぐに相談に行けるということもおすすめポイントです。

おすすめ③:飲食の転職

「飲食の転職」は飲食業に特化した転職サイトで、飲食業に戻りたいという方におすすめです。

というのも、大手外食企業から、ミシュラン掲載店舗や本格和食店、イタリアン、結婚式場、ホテル等の幅広い業界と、土日休みや給料などの待遇面を事前にしっかりと伝えることが出来る点でも安心です。

オンラインで面談ができるので、まずは話を聞いてみたいという方も気軽に問い合わせすることができます。

おすすめ④:itk(アイティーケー)

『itk』は、外食産業特化型の飲食業界でトップクラスの求人数を誇る飲食業界でも大手のエージェントです。

全国に店舗を持つ飲食大手から、個人商店のような飲食店、バックオフィスの求人、そして今話題の海外の案件まで種類も幅広いので、希望の求人が見つからないということはまずありません。

飲食業から他の業界への転職したい場合のコツ

異業種への転職に成功した人に共通して言えるのは、転職先と今までの職務内容に何かしら共通点を見つけています。

飲食業から異業種への転職成功のコツは、応募先企業とこれまでのキャリアの共通点を見つけ、採用担当者に理解してもらうことです。

例えば、店長などをした場合、お客さんのターゲット層を調査した上で、メニューを考えたりSNSを使って集客したりという経験をした場合は、マーケティングの仕事が共通します。

また、色んなお客さんと接っして培ったコミュニケーションスキルは、秘書、営業や医療、介護、サービス業などの仕事にも共通します。

そのために、自身のキャリアを整理するために、まずは今までの経験や、得られた知識を具体的に書き出してみましょう。

どの業界や職種が向いているのか分からない場合は

飲食業界で働いていると、どうしても拘束時間が長いので、他の業界のことをしっかり見るという時間もありません。

転職のやり方が分からない、他の業界への転職を成功させたいという場合は、転職エージェントを利用するのが一番の近道です。

というのも、転職エージェントは、未経験でも新しい職種にチャレンジできる環境が整っていて、なによりも専属のキャリアアドバイバーが転職の相談にのってサポートしてくれます。

- あなたの仕事を通して得た強みを一緒に見つけてくれる

- 不安なことがあれば相談に乗ってくれる

- あなたに合った仕事を紹介してくれる

- 履歴書の添削や面接対策を指導してくれる

- 面接日程を調整してくれる

- 給与交渉などをしてくれる

ちなみに、転職エージェントを使わず一人で転職活動をする場合は、仕事をやりながらこれらのことを1人で全部やらないといけません。

転職のコツが分からないまま進めてしまうと、時間も労力も全部のしかかってくるだけでなく、転職出来ない、転職に失敗する恐れがありますので、注意が必要です。

がない人は、リクルートエージェントとマイナビ、転職をしっかりサポートしてほしいという方は、リクルートエージェントとdodaに登録しておけば安心です。

編集部おすすめの転職エージェント

| 転職エージェント | 特徴 |

|

No.1 リクルートエージェント

約33万件 | ★★★★☆4.3

|

|

No.2 就職Shop

約1万件|★★★☆☆3.8

|

|

No.3 マイナビエージェント

非公開|★★★★☆4.3

|

|

No.4 doda

約18万件|★★★★☆4.0

|

|

No.5 ハタラクティブ

非公開 | ★★★☆☆3.8

|

|

No.6 ウズキャリ

非公開 | ★★★☆☆3.8

|

転職に成功している人は、いくつかの転職エージェントを2~3社かけもちしていることが多いです。

その道のプロである転職エージェントを活用し、たくさんの情報収集をしてご自身に合った会社を見つけてくださいね。

この記事のまとめ

この記事では、飲食業を辞めたいけど、人手不足でためらっている人に向けて、どうすればいいのかお伝えします。

結論から言うと、人手不足で辞めることは法律違反でもないので、飲食がいやで我慢できないなら、辞めた方がいいです。

ずるずる勤務していると、心身的にもボロボロになるだけでなく、いつまでも今の会社に居続けることになります。

飲食業から異業種への転職成功のコツは、応募先企業とこれまでのキャリアの共通点を見つけ、採用担当者に理解してもらうことです。

ご自身の経験や強みを知って、仕事もプライベートも充実した生き方を送れる仕事に転職したいという方は、まずはリクルートエージェントに相談しましょう。